Drehstrom-Demonstrationsmodell (DDM)

Mit dem Drehstrom-Demonstrationsmodell (DDM) steht dem Lehrstuhl ein dreiphasiges Gesamtmodell von Anlagen und Komponenten der elektrischen Energieversorgung für Forschung und Lehre zur Verfügung, das der Simulation dynamischer Vorgänge in Drehstromnetzen dient.

Am DDM kann sowohl das Verhalten einzelner Betriebsmittel als auch die Funktion des Gesamtsystems dargestellt und untersucht werden. Außerdem ist es möglich, Netzzustände zu analysieren, die in der Praxis unbedingt vermieden werden müssen, wie Netzkurzschlüsse, Fehlsynchronisation oder Instabilität.

Die praktische Umsetzung von Simulationsergebnissen am Modell liefert dabei weitere Impulse für die Forschungsarbeit und ermöglicht die praxisnahe Erprobung theoretischer Erkenntnisse.

Beschreibung der Versuchsanlage

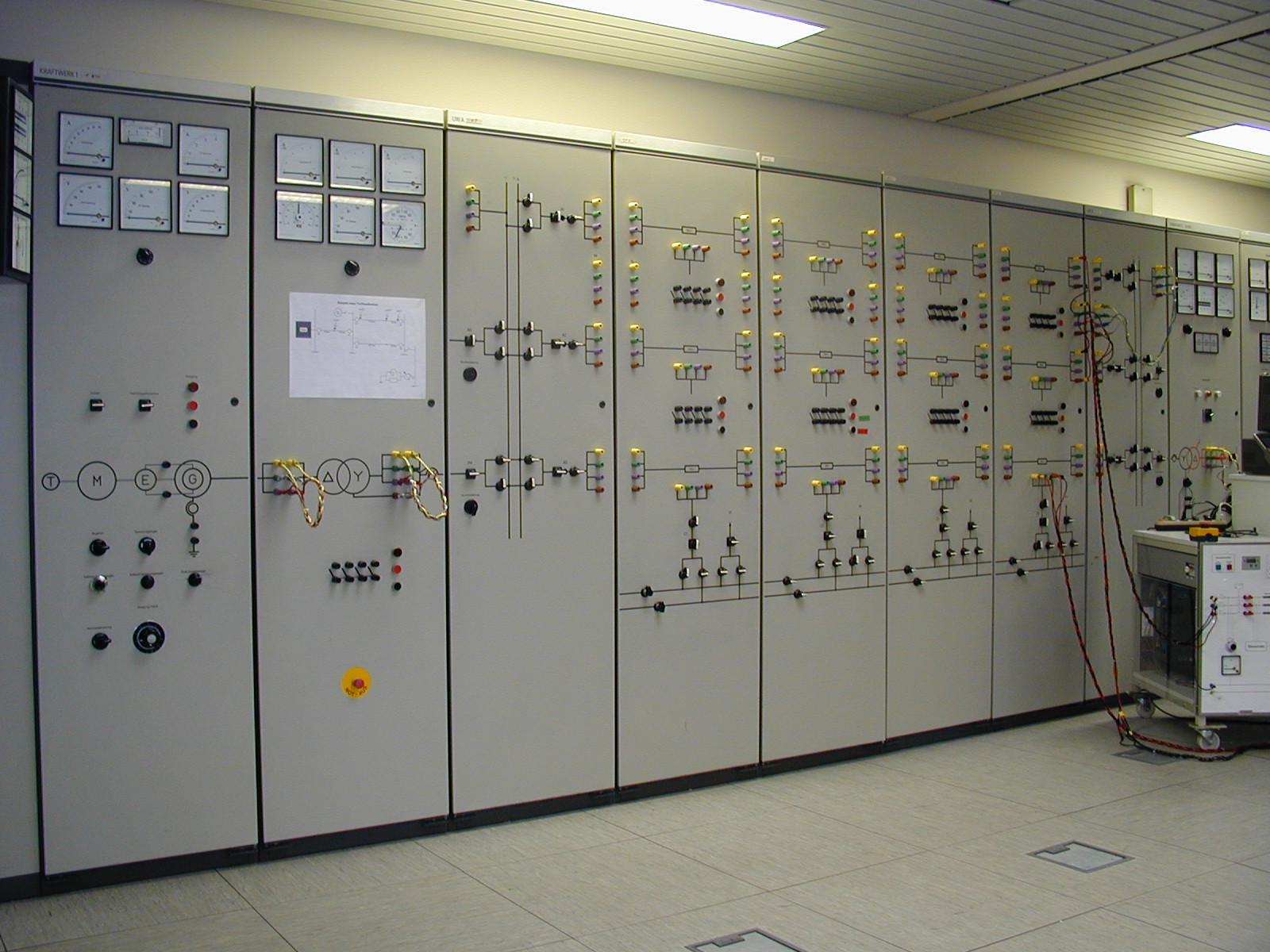

Das DDM (Gesamtansicht Bild 1) besteht aus Nachbildungen der wichtigsten in der elektrischen Energieversorgung vorkommenden Betriebsmittel und umfaßt Modelle eines Kraftwerks, von Freileitungen (insgesamt ca. 900 km), dreier Umspannwerke, einer Hochspannungsgleichstromübertragung, einer Netzeinspeisung (Verbundnetz) und von Netzschutzeinrichtungen.

Die Anlage ist für den Anschluß eines Prozeßrechners zur Betriebsüberwachung und -steuerung ausgelegt, außerdem kann ein am Lehrstuhl entwickeltes Multiprozessor-Online-Monitoring-System angeschlossen werden. Damit sind erweiterte Auswertemöglichkeiten und Zustandsanalysen möglich.

Die Verbindung zwischen den Freileitungsnachbildungen und dem starren Netz („Verbundnetz“) erfolgt über einen Kuppeltransformator mit Stufenschalter und ein Umspannwerk, das als Doppelsammelschienenanlage ausgelegt ist. Für die Betätigung der Trenner und Leistungsschalter sind Steuerquittierschalter mit unterschiedlichen Betätigungselementen eingebaut. Leistungsschalter und Trenner sind so gegeneinander verriegelt, daß fehlerhafte Schaltfolgen nicht möglich sind.

Die Kraftwerksnachbildung besteht aus Turbine, Generator mit Erregermaschine und Tachodynamo sowie dem nachgeschalteten Blocktransformator. Die Turbine wird durch einen drehzahlgeregelten fremderregten Gleichstrommotor nachgebildet. Der Drehzahlregler kann auch auf Ankerstromregelung umgestellt werden, was einem Betrieb mit konstanter Leistung im Verbundbetrieb entspricht. Der Generator ist ein 4-poliger Drehstromsynchrongenerator. Die Erregerspannung für den Drehstromgenerator wird von einem fremderregten Gleichstromgenerator erzeugt. Der Spannungsregler, der die Feldspannung der Erregermaschine verändert, kann per Hand eingestellt werden. Das Zuschalten des Kraftwerkmodells auf das Verbundnetz kann dann manuell mit Hilfe von Doppelspannungsmesser, Doppelfrequenzmesser und Synchronoskop erfolgen.

Die Verbrauchernachbildungen dienen der Belastung des Kraftwerkes und der Netzeinspeisung. Sie bestehen aus ohmschen, kapazitiven und induktiven Verbrauchern. Die Verbraucherleistung kann fein abgestuft mit Wahlschaltern oder stufenlos mittels eingebauter Spartransformatoren eingestellt werden. Als motorischer Verbraucher dient ein polumschaltbarer Asynchronmotor in Dahlanderschaltung. Er ist zur besseren Beobachtung der Anlaufvorgänge mit einer zusätzlichen großen Schwungmasse ausgerüstet.

In der Mitte der Anlage befinden sich vier gleich aufgebaute Freileitungsfelder. Die Leitungen sind als p-Glieder ausgeführt und entsprechen Freileitungen von 50 bzw. 100 km Länge. Die einzelnen Leitungsabschnitte lassen sich zu beliebigen Netzformen miteinander verbinden.

Das Modell ist mit allen wesentlichen Schutzeinrichtungen ausgerüstet, die auch in einem realen Kraftwerk und Versorgungsnetz vorhanden sind. Am Generator sind Überstromzeitschutz, Differentialschutz, Schieflastschutz, Rückleistungsschutz, Spannungssteigerungsschutz, Läufererdschlußschutz und Ständererdschlußschutz eingebaut. Im Modell können mehrere unterschiedliche analoge und digitale Distanzschutzgeräte eingesetzt werden und für den Transformatorschutz sind Überstromzeitschutz und Differentialschutz vorhanden.

Das HGÜ-Modell wurde in einem Versuchswagen integriert. Der Gleichrichter besteht aus einer 6-pulsigen Thyristorbrücke, die im gesteuerten oder stromgeregelten Betrieb gefahren werden kann. Der Wechselrichter besteht ebenfalls aus einem 6-pulsigen Stromrichter mit vorgeordnetem digitatlem Steuersatz. Neben dem gesteuerten Betrieb, ist zwischen Leistungs- und Stromregelung zu wählen. Der Gleichstromzwischenkreis ist mit einer umschaltbaren Glättungsinduktivität ausgestattet. Alle interessiernden Größen der HGÜ-Anlage können über Meßgeräte eingesehen oder über Meßbuchsen abgegriffen werden.

Das Anlagentechnische Praktikum am Drehstrommodell

Im Anlagentechnischen Praktikum wenden die Studenten in Vorlesung und Übung erworbenes Wissen praktisch an und vertiefen in Versuchen am DDM ihr Verständnis über die Zusammenhänge in Elektroenergiesystemen. Im einzelnen werden folgende Versuche durchgeführt:

- HGÜ-Versuch: Komponenten der HGÜ (Kennlinien des Gleichrichter und Wechselrichter- Betriebes, Zeitfunktionen, Raumzeiger, Leistungsbetrachtung), HGÜ-Fernübertragung im Netzverbund, HGÜ-Einspeisung in ein Inselnetz.

- Regelung in der Elektrischen Energieversorgung: Maschinenverhalten beim Synchronisieren, Spannungsregelung, Frequenzregelung (Inselbetrieb, Verbundbetrieb), Übergabeleistungsregelung.

- Distanzschutz: Aufbau, Wirkungsweise und Bedienung von: R1Z25a (Distanzschutz), 7SL24 (Distanzschutz), 7SA500 (Digitaler Abzweigschutz), 7SA511 (Digitaler Abzweigschutz), Digsi und Sigra (Bedien- und Auswertesoftware), Überstrom- und Unterimpedanzanregung, Zeitkennlinien, Richtungsglied, Selektivitätsprüfung und Beobachter im Netzverbund.

- Digitaler Motoschutz: Inbetriebnahme und Test eines digitalen Motorschutzgerätes (Siprotec 7SJ62). Programmierung des Schutzgerätes mittels DIGSI, nach dem Test der Schutzfunktionen (Überlast, Über- und Unterspannung, Schieflast, Anlaufschutz) Störschriebauswertung mittels SIGRA.

Forschungsarbeiten am Modell

Das Drehstrom-Demonstrationsmodell dient nicht nur der Lehre, sondern wurde und wird in vielen Forschungsarbeiten eingesetzt. Als beispielhaft für die in der Vergangenheit bearbeiteten Themen und der Einsatz des DDM seien hier genannt:

- Egid Schneider: Drehfeldorientierte Zündsteuerverfahren für den Wechselrichterbetrieb einer Hochspannungsgleichstromübertragung (Dissertation am Lehrstuhl 1989) [D21]. In der Arbeit wurden neue Verfahren zur Ansteuerung netzgeführter Thyristoren zur Verbesserung des Wechselrichterbetriebes einer Hochspannungsgleichstromübertragung untersucht. Zur Verifizierung der Ergebnisse wurde ein Steuersatz (SFM 320) aufgebaut und an verschiedenen HGÜ-Modellanlagen mit industriellen Steuersätzen verglichen. Die der Dissertation entnommen Abbildungen zeigen die Netzkonfiguration bei der Untersuchung unsymmetrischer Fehler und die gewonnenen Ergebnisse (Bild 2 und Bild 3).

- Jäger, Johann: Stromrichtergesteuerter Schrägtransformator zur dynamischen Leistungsflußregelung in Hochspannungsnetzen (Dissertation1996) [D37].

- Weindl, Christian: Entwicklung eines Multisignalprozessorsystems zur Beobachtung von FACTS in Elektrischen Energieversorgungsnetzen (EE-Report 13/1996).

- In Verbindung mit dem Network Online Monitoring System (NOMS) ergeben sich viele Möglichkeiten zur Analyse und Auswertung von Messungen. In Bild 4 und Bild 5 sind Aufbauschema und Ergebnisse dargestellt.

Zusammenfassung

Das DDM bietet dem Lehrstuhl die Möglichkeit, moderne und leistungsfähige Informations- und Leistungselektronik in Elektroenergiesysteme zu integrieren und neue Verfahren oder Betriebsmittel im Modellmaßstab zu erproben.

Nicht zuletzt schafft dies den Studenten an der Universität den Freiraum, über die theoretische Arbeit hinaus an der Entwicklung von neuer Hard- und Software mitzuwirken und das Systemverhalten und die Komponenten von Energieversorgungsnetzen im Praktikum kennenzulernen.

So ergänzt sich in einer Verbindung von Theorie, Simulation und praktischer Umsetzung Forschung und Ausbildung im DDM des Lehrstuhls.